柱が立ち、屋根がかかり、家らしくなってきた大工作業も一段落。

ここからはいよいよ左官作業の始まりです。

まずは「竹小舞(たけこまい)」という日本の伝統的な工法で、割った竹を格子状に組み、土壁の下地を作っていきます。

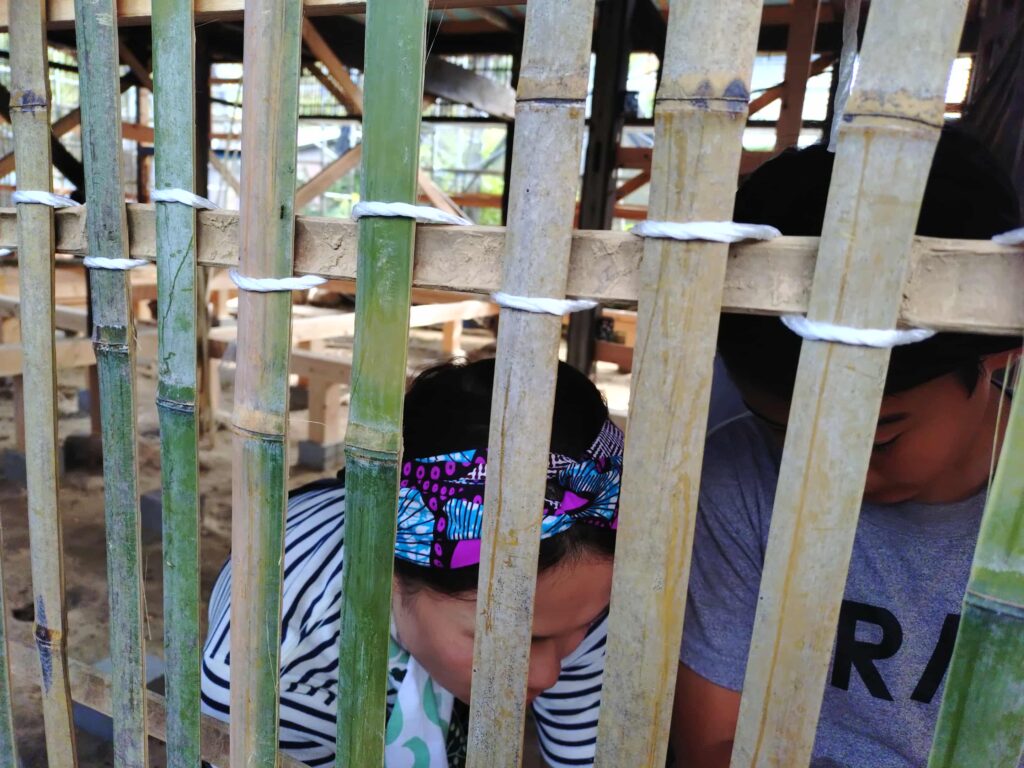

左官職人の方が縦の竹を柱に取り付け、私たちはその間に横の竹を紐で編み込んでいきました。

竹を横にして、紐で結んでいきます。

上から上へ、下から下へ――縦の竹に沿って、紐を波のように通していきます。

頭の中は、ただ紐を通すことだけ。

誰も声を発さず、黙々と手を動かす時間。

まるで瞑想をしているかのような、静かなひとときが流れていました。

こちらは、土壁づくりのための“土プール”。

発酵のために混ぜ込んだ藁についていたお米が、なんと発芽していました〜。

竹小舞を編み終えたあとは、いよいよ土壁を練る作業の始まりです。

土に井戸水を加えたり、発酵をさらに促すために藁を切ったりするのですが、今回はなんと、だんじり祭りで使われた山車を引っ張る藁で編んだロープを切りました。

古民家の改修に使うものは、どれも地球からのいただきものばかりです(^^♪

左官職人さんからのリクエストで、横竹を編む際に必要な用具を自作している方もいました。

「買う」のではなく、「作る」。その姿勢にも心が温まります(^^♪

みなさん、今日もお疲れさまでした。

(YN)